縞文 (しまもん) とは、幾筋 (いくすじ)かの直線や曲線によって構成する文様の総称です。

縞文 (しまもん) は、線の太細、間隔、色彩の組み合わせによって変化に富んだデザインが存在します。

「 縞 (しま) 」という名前は、南蛮貿易によって東南アジアから舶来した布を「 島物 (しまもの) 」や「 島渡 (しまわたり) 」と呼んでいたことからや、「 シマ (筋間) 」からとも言われています。

縞文 (しまもん) は、江戸時代後期に縦縞が流行し、織物のほか染物、特に粋な小紋柄として庶民に愛用されていました。

そんな単純だけどデザイン性が高い縞文 (しまもん) をご紹介致します!

縞 (しま) とは?

縞 (しま) とは、2種以上の色糸を使って織り出した縦または横の筋のデザインの事、又はその織物を指します。

縞 (しま) とは、2種以上の色糸を使って織り出した縦または横の筋のデザインの事、又はその織物を指します。

縞文 (しまもん) について

縞文 (しまもん) の種類は、主に太い筋の「 棒縞 (ぼうじま) 」、細かい縦縞の「大名縞・大明縞 (だいみょうじま) 」、太い筋から次第に細い筋になるのが「 滝縞 (たきじま) 」、波状の縞文様を「よろけ縞」、太い筋に沿って細い筋を平行に並べた「子持ち縞」、濃淡の変化で表す筋文様を、鰹の背から腹にかけての色彩になぞらえた「鰹縞(かつおじま)」、筋の間隔や太さが不安定な 「矢鱈縞 (やたらじま) 」、碁盤の目のような正方形を線で描いた縞模様の「 碁盤島 (ごばんじま) 」などがあります。

縞 (しま) や 縞文 (しまもん) が使用されたデザインを浮世絵でご紹介致します。

棒縞 (ぼうじま)

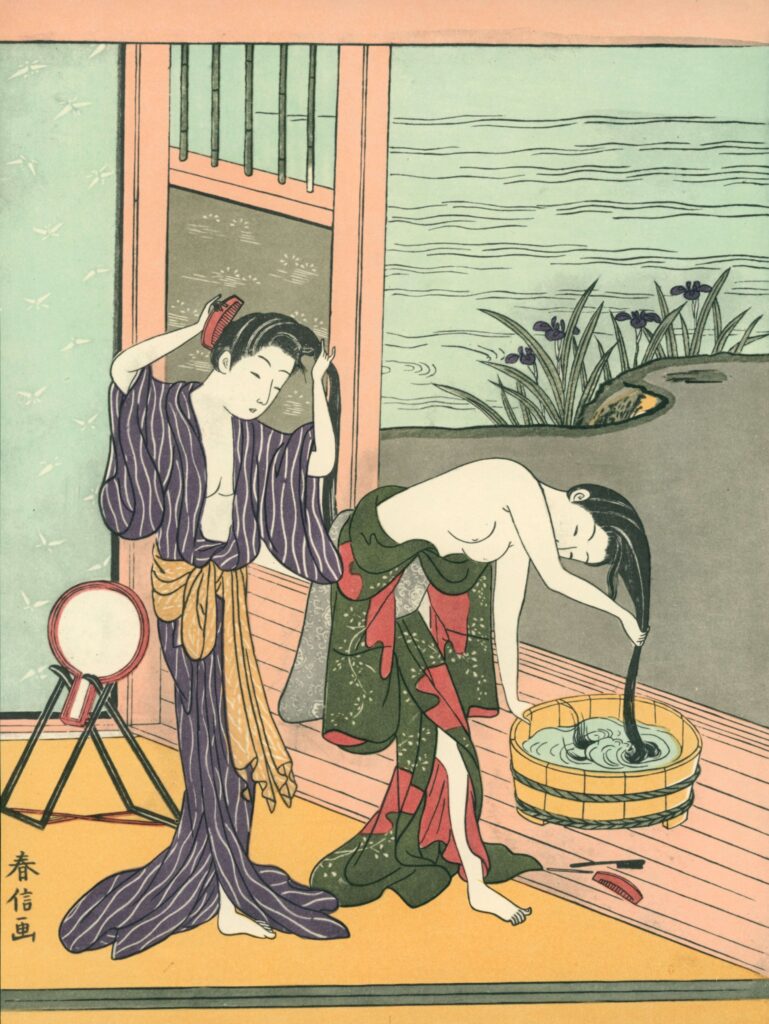

鈴木春信 「廓美人見立行楽」

鈴木春信 「廓美人見立行楽」

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

棒縞 (ぼうじま) は、地糸と縞糸の織の幅が同じ太さの太い縦縞の縞文様の事です。

牛蒡 (ごぼう) を並べた様子に似ている事から別名、牛蒡縞 (ごぼうじま) と呼ばれる事もあるようです。

大名縞・大明縞 (だいみょうじま)

楊洲周延 「二十四孝見立画合 第七号 王祥」 (1890)

楊洲周延 「二十四孝見立画合 第七号 王祥」 (1890)

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

大名縞・大明縞 (だいみょうじま) は、縞と縞の間の地あきが、縞の倍以上もある細かい縞の事をいいますが、地方によって多少違いがあるようです。

滝縞 (たきじま)

鈴木春信 「塩焼苫屋」

鈴木春信 「塩焼苫屋」

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

滝縞 (たきじま) とは、細い縞から太い縞に配列し、滝のようにデザインされた縞文様の事です。中心から両側に追った模様を両滝縞 (りょうたきじま) 、片側にくり返した模様を片滝縞 (かたたきじま) といいます。

よろけ縞

鈴木春信 「髪すき」

鈴木春信 「髪すき」

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

よろけ縞とは、縦の線が波打つように蛇行しているデザインの縞模様の事です。

子持ち縞

鈴木春信 「梅雨明け」

鈴木春信 「梅雨明け」

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

子持ち縞とは、太い縞と細い縞を並べてデザインした縞模様の事です。

太い線に細い線を寄り添った様子が、親子のようなので「子持ち縞」になったようです。

太い縞の片側に細い縞があるものを「片子縞」、”細い縞×太い縞×細い縞”と太い縞が挟まれているものを「親子縞」「両子持ち」、”太い縞×細い縞×太い縞”と細い縞が挟まれているものを「子持ち縞」「中子持ち」というそうで、別名「子持ち筋」ともいいます。

鰹縞 (かつおじま)

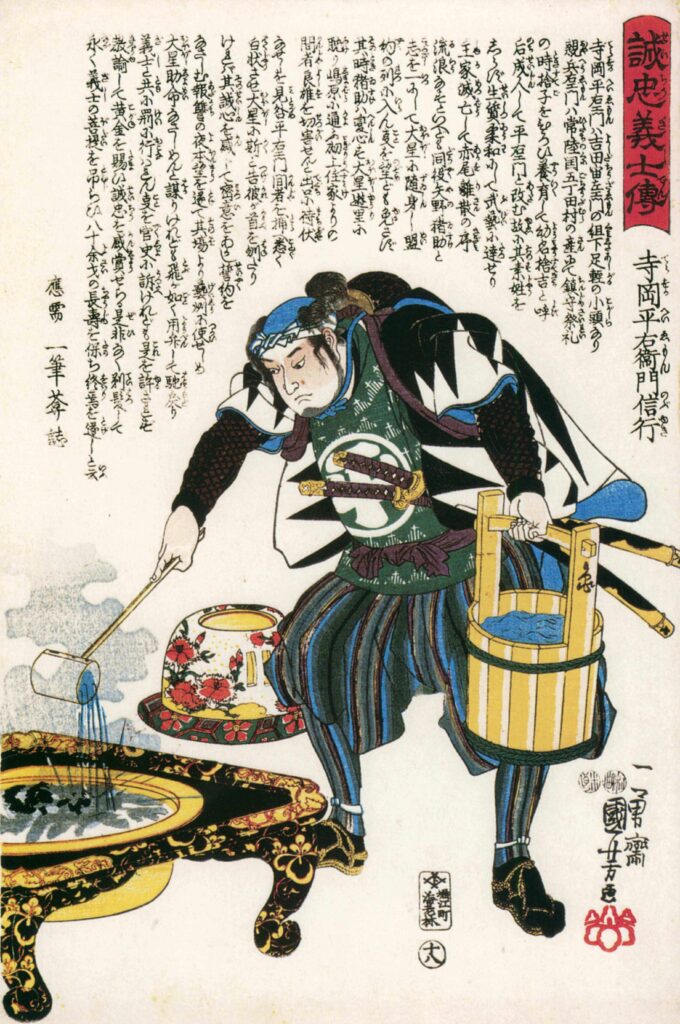

歌川国芳 「誠忠義心伝 岡島弥惣右衛門常樹」

歌川国芳 「誠忠義心伝 岡島弥惣右衛門常樹」

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

鰹縞 (かつおじま) とは、鰹の体の色が背から腹にかけて段々薄くなっていくように、濃い色から薄い色に変化するデザインの縞文様のことです。

縞模様が段々と濃い色から薄い色になりグラデーションになっているのが特徴です。

矢鱈縞 (やたらじま)

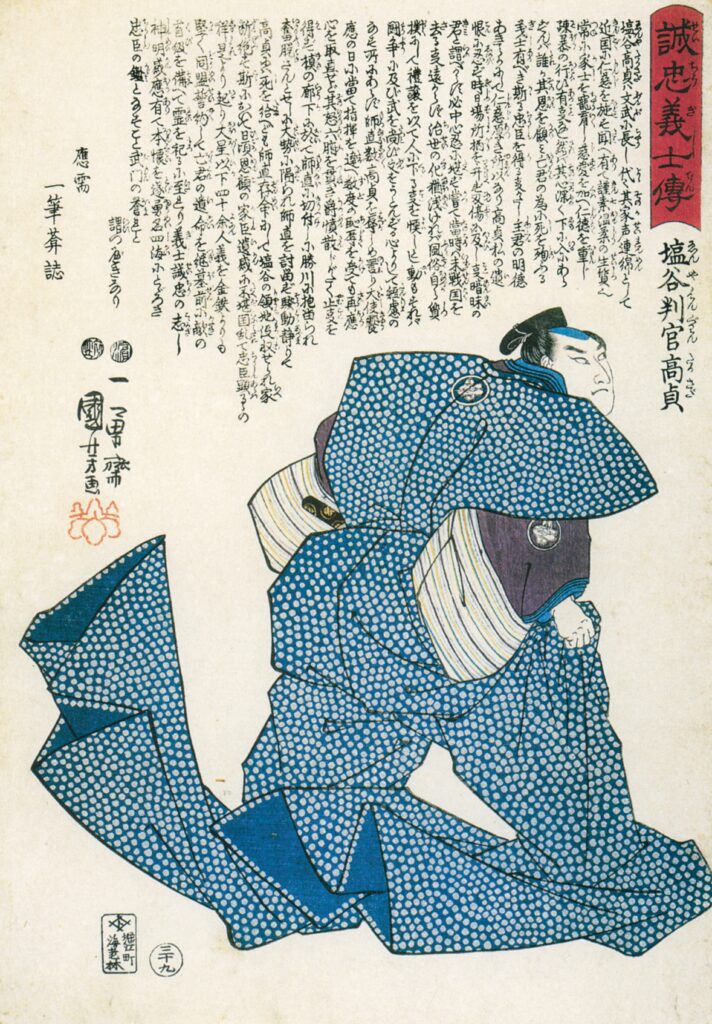

歌川国芳 「誠忠義心伝 塩谷判官高貞」

歌川国芳 「誠忠義心伝 塩谷判官高貞」

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

矢鱈縞 (やたらじま) とは、間隔や色が不規則な縞模様のデザインの事を指します。

錆の入る溝から、わざとはみだすように色を塗った様な縞柄が特徴です。

縞文 (しまもん) が使用されたデザイン

縞 (しま) や 縞文 (しまもん) が使用されたデザインを浮世絵でご紹介致します。

歌川国貞 「駿河竹千筋細工 虫売り 八代目市川団十郎」

歌川国貞 「駿河竹千筋細工 虫売り 八代目市川団十郎」

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

月岡芳年 「雪後の暁月」

月岡芳年 「雪後の暁月」

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

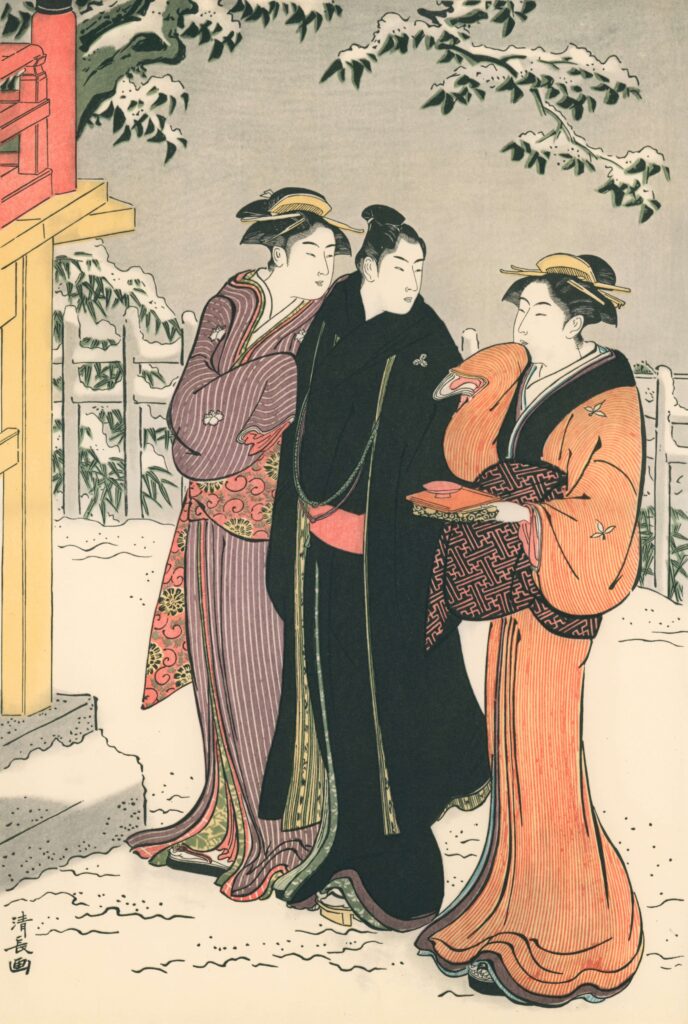

鳥居清長 「雪の真土山 左」

鳥居清長 「雪の真土山 左」

パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集

コメント